Von Kurt Egger (1993)

Das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Baden-Württemberg fördert seit acht Jahren das Projekt für Agro-Sylvo-Pastorale Intensivierung – kurz PIASP – in Mugusa/Rwanda.

Das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Baden-Württemberg fördert seit acht Jahren das Projekt für Agro-Sylvo-Pastorale Intensivierung – kurz PIASP – in Mugusa/Rwanda.

Es wird von der Arbeitsgruppe Egger am Botanischen Institut mit dem Ziel einer ökologisch stabilen und reichhaltigen Agrarentwicklung geleitet. Forschung, Entwicklung und Ausbildung stehen dabei in enger Verbindung. Über Entstehung, Verlauf, Ergebnisse und Pläne wird berichtet.

1. Ein Modell für ökologische Dorfentwicklung

1.1 Ein Überblick

Beginn: 1985 beauftragten die rwandesische Regierung und das Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg die Arbeitsgruppe für tropische Agrarökologie (Prof. Dr. K. Egger) am Botanischen Institut der Uni Heidelberg, gemeinsam mit rwandesischen Partnern in der Gemeinde Mugusa ein Projekt zur ökologischen Intensivierung der Landwirtschaft zu gestalten.

Vorausgegangen war ein Besuch des rwandesischen Staatspräsidenten in Stuttgart als Anlaß für eine Projektzusage. Angesichts der zentralen Rolle der Agrarproduktion für die Entwicklung Rwandas – es leben dort 95% der Einwohner von der eigenen Landwirtschaft – sollte die nähere inhaltliche Bestimmung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten (MELUF, heute MLR) erfolgen (l).

Ein Modell für ökologische Dorfentwicklung sollte es werden – in Anlehnung an ein damals erfolgreiches gleichnamiges Programm in Baden-Württemberg. Angesichts der überall drohenden Gefahr von Übernutzung und Erosion tropischer Böden hieß unsere zentrale Aufgabe: Mithilfe bei der Gestaltung zwar intensiver, dennoch aber ökologisch stabiler Produktionssysteme. Diese Aufgabe läßt sich in folgende Maßnahmen gliedern:

- Demonstrative Pflege und Ausstattung eines Lehr- und Übungsfeldes.Beratungsarbeit mit Bauern- und Landfrauengruppen, die durch Werbeveranstaltungen zur Mitarbeit gewonnen wurden.

- Anlage von Baumschulen und Saatgutvermehrung in gesonderten Feldern (z.T. bei Bauern im Auftrag).

- Sammlung von vorhandenem und Entwicklung von ergänzendem Lehrmaterial für die Beratungsarbeit.

- Begleitende Forschung und Methodenentwicklung.

- Ausbildung von Beratungskräften und Wissenschaftlern.

Zunächst wurde ein Fahrzeug beschafft und ein Projektgebäude errichtet; sodann mußten die Kontakte in der Gemeinde durch den deutschen Agraringenieur, der als Leiter der Station ausgewählt wurde, geknüpft werden. Dann begann die eigentliche Feldarbeit – wobei uns ein altvertrauter rwandesischer Mitarbeiter des Nyabisinduprojektes (vgl. 1.3.) den Start erleichterte. Dann erst begann die Beratung, streng nach dem Grundsatz: keine Ratschläge geben, die nicht durch Anschauung und Material gedeckt sind (2).

Die zunächst eher vage, im Verlauf des Projektes dann aber immer präziser gesteckten Ziele sind nun – nach acht Jahren – erfüllt. Unser Dorf allerdings war in der Tat etwas groß geraten – es entspricht eher einem Landkreis mit über 5000 Familienbetrieben. Nur ein Teil der Betriebe konnte direkt erreicht und betreut werden, die übrigen aber sehen die Beispiele und können sich selbst darum bemühen. Der in die Gemeinde hinein gerichtete Auftrag ist also beendet.

Dies gilt aber nicht für die immer wichtiger und umfangreicher gewordenen Aufgaben 5 und 6. Je mehr Erfolge sich einstellten, desto mehr neue Forschungsfragen taten sich auf, desto größer wurde die Nachfrage nach Ausbildung. Wir versuchen daher, PIASP als eine universitär geleitete Forschungs- und Ausbildungsstation fortzuführen.

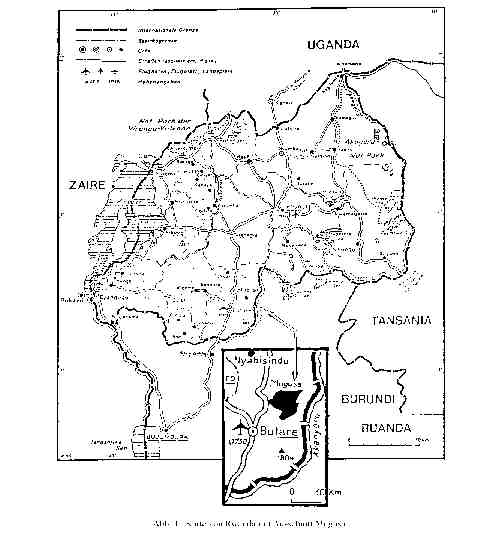

1.2 Wo liegt, was ist Mugusa (3)?

Rwanda ist ein Bergland in Zentralafrika, das verkehrstechnisch zur ostafrikanischen Region gehört. Es umfaßt nur 26.300 km2, auf denen aber 8 Millionen Menschen leben. Es gehörte bis 1916 zu Deutsch-Ost-Afrika, 1923 wurde es dem belgischen Kongo (heute Zaire) angeschlossen. Die hohe Bevölkerungsdichte, sie erreicht und überschreitet in den landwirtschaftlich nutzbaren Gebieten bereits 300 Menschen/km2, führt zu Landknappheit und zur Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit durch übermäßige Nutzung (Abb. 2). Hauptziel der Landesentwicklung ist die Sicherstellung der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln durch verbesserte Anbaumethoden. Im Lande herrscht heute die Einsicht, daß dies langfristig nur erreicht werden kann, wenn eine wirksame Familienpolitik das Bevölkerungswachstum zu begrenzen vermag. Mehrfach wurde Rwanda von kriegerischen Unruhen bedroht, die es aber stets rasch auf politischem Wege zu beenden verstand. Zur Zeit wird das bisherige Einparteiensystem durch den Übergang zu demokratischen Verhältnissen abgelöst.

Die Gemeinde Mugusa. Mugusa wird von einem außerordentlich aktiven Bürgermeister geleitet, der seine ganze Kraft für die Verbesserung der Lebenssituation seiner Gemeinde einsetzt. Ein “Dorf” in Rwanda gleicht eher einem Landkreis. Zu Mugusa zählen 35.000 Einwohner, die auf 100 km 2 recht gleichmäßig verteilt siedeln. Es gibt so gut wie keine dörfliche Siedlungsverdichtung, sondern nur zerstreute Einzelhöfe. Mit über 350 Einwohnern pro km2 gehört Mugusa zu den am dichtesten besiedelten Regionen des Landes. 50% der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt.

Die Gemeinde liegt am Ostrand des zentralen Hochlandes in Höhen von l400 bis l800 Metern, ca. 20 bis 22 °C Durchschnittstemperatur, zwei Regenzeiten, eine kleine im Herbst und eine große im Frühsommer, mit zusammen etwa 1.100 mm Niederschlag. Die Bevölkerung lebt von Mehlbanane, Bohnen, Süßkartoffeln, Maniok und Hirse. Daneben wird Erdnuß, Mais, Colocasie, Avokado und Papaya sowie Kaffee für den Markt produziert. In der Gemeinde gibt es zur Zeit 4.000 Rinder, 5.000 Schafe und Ziegen und 12.000 Hühner. Bei einer durchschnittlichen Familiengröße von 6-10 Personen ergeben sich etwa 5.000 kleine Einzelhöfe, davon haben 1/3 keine, 1/3 eine und 1/3 zwei Kühe. Man muß sich vorstellen, daß jeder Betrieb nur etwa 0.5-1 ha Landfläche hat, und daß ca. alle 60-80 m Weges eine Hofstelle liegt.

Drei Märkte gibt es, 8 Volksschulen und zwei weiterführende, sogenannte CERAI-Schulen. In die Volksschulen gehen etwa 4.000 Kinder, in die CERAI-Schulen 200. Die Schulen sind über die Gemeinde günstig verstreut, so daß die Schüler möglichst geringe Wege zurücklegen müssen. Im Verwaltungszentrum gibt es außer dem Rathaus ein Gerichtsgebäude, eine medizinische Versorgungsstation, die von deutschen Frauen des St. Bonifatius-Ordens geleitet wird, eine Sozialstation, zwei Schulen, einige Einrichtungen für Lebensmittellagerhaltung und eine Fabrik für Reisverarbeitung. Zum Zentrum gehört auch unsere PIASP-Station.

Trotz der vielen und erfolgreichen Bemühungen des Bürgermeisters um Verbesserung der Dorfsituation breitet sich unter den Bauern mehr und mehr Resignation bezüglich der Zukunft aus. Das Erlebnis der rückläufigen Fruchtbarkeit auf ihren Feldern, die übermäßig hohen Preise für Düngemittel und die sinkenden Preise für Marktprodukte (Kaffee, Tee) nehmen ihnen die Hoffnung. Ökologisch intensive Landwirtschaft aber könnte mit dem Problem fertig werden – entsprechend groß ist das Interesse der Bauern am PIASP-Angebot.

1.3 Vorgeschichte und Umfeld des Projektes

Der Auftrag, PIASP zu gestalten, fiel nicht ohne Grund an unsere Heidelberger Arbeitsgruppe. Lange Jahre beratender Zusammenarbeit mit dem Projekt ,PAP’ (= Projet agropastoral) der GTZ – Gesellschaft für technische Zusammenarbeit – in Nyabisindu in Rwanda haben zur Entwicklung zahlreicher Anbauempfehlungen geführt, die als“standortgerechter Landbau” bekannt geworden sind. In vielen anderen Projekten – in Togo, Kamerun, Benin, Madagaskar – haben diese Empfehlungen als Startimpulse für neue Entwicklungen gedient, auch liegen sie als Impuls dem SFB“Standortgemäße Landwirtschaft in Westafrika” in Hohenheim zugrunde (4).

Das ,PAP’ versuchte zunächst, dem Trend folgend, nach den Empfehlungen der grünen Revolution Ertragssteigerungen zu erzielen. Dabei ergab sich sehr rasch: Hochertragssorten gediehen schlecht auf dem mageren Boden; Düngemittel waren angesichts der Devisenknappheit und Infrastrukturschwächen gar nicht am Markt; Maschineneinsatz war schon wegen der Steilhänge außer Diskussion. Wie also intensivieren, wenn Anbaufläche knapp und nur Arbeitskraft verfügbar? Wo stecken andere, verborgene Produktionsfaktoren?

Wir hatten Gelegenheit, Gebiete in Afrika kennenzulernen, in denen bereits vor der Kolonialzeit und fast ohne Gütertausch mit der Umgebung Menschen in hoher Siedlungsdichte viele Generationen gut zu überleben wußten. Dort mußten doch Hinweise auf intensive und nachhaltig-hohe Produktion ohne Fremdmittel zu finden sein! Sie waren es: sie sind in der Komplexheit der Nutzungssysteme verborgen. Stets findet man Mischkulturen, organische Bodenpflege und -deckung. Bäume in allen Feldern, Hecken, Gründüngung, Stallhaltung der Tiere, Kompost und Mist …insgesamt Anklänge an Aspekte unseres biologischen Landbaus und in vielen Variationen an die jeweiligen Standorte angepaßt. Wir haben über die Beobachtungen bei den Bamileke in Kamerun, Tschagga am Kilimanjaro und den Kikuju in den Aberdeerbergen Kenyas berichtet (5).

Warum diese Erfahrungen nicht sammeln, untereinander und mit neuen Erkenntnissen kombinieren und auf diese Weise zu einer Strategie:“Fortschritt mit der Vergangenheit” gelangen? Die GTZ hat uns die Gelegenheit dazu gegeben. Das Ergebnis ist eben der Ansatz des“standortgerechten Landbaus” (6).

Wir waren indessen nicht die ersten, die von den Methoden der“Alten” fasziniert waren. Doch warum waren diese Schätze, wennschon beschrieben, nicht auch gehoben worden? Schlimmer noch: Warum befinden sie sich eher im Verschwinden begriffen? Einige Gründe dafür:

- Der rückgreifende Ansatz lag völlig quer zum allgemeinen Technisierungs- und Modernisierungstrend der 70er Jahre.

- Wir sind, aus technischer Güterübersättigung kommend, von der lebendigen Komplexität der Traditionen fasziniert. Dem steht aber die Faszination der jungen Afrikaner durch technisches Gerät entgegen.

Erfolg ist daher nur möglich, wenn das“Alte” nicht zur Gegenposition gegen alles“Moderne” erhoben wird, sondern in eine bewußte Synthese beider einbezogen wird. Genau das versuchen wir mit ,PIASP’ – dem Projekt für Intensivierung durch Agrosylvopastorale Integration. Aus unserer ehemaligen Attacke gegen einen Trend (7) ist inzwischen ein guter neuer Trend geworden, der aber noch viele qualitative Entfaltung braucht, um sein Versprechen auf hohe Erträge und Sicherheit zu halten. Darin will unser ,PIASP’ mitwirken.

Dabei stehen wir in Rwanda in gutem Kontakt mit anderen Projekten, z.B.:

PASI (Projet agrosociale interuniversitaire) = Das interuniversitäre Partnerprojekt Mainz-Butare,

PAP (Projet agropastorale) = Das immer noch beratend tätige Nyabisinduprojekt der GTZ,

und den Forschungseinrichtungen des Landes, z.B.:

UNR (Universite Nationale du Rwanda) = der landwirtschaftlichen Fakultät Universität Butare,

ISAR (Institute Scientifique d’ Agronomie du Rwanda) == dem Institut für Landwirtschaftswissenschaften (vergleichbar einem ,LUFA’ bei uns),

IRST (Institute de Recherche Scientifique et Technologique) = dem staatlichen Institut für wissenschaftlich-technische Forschung, dem eine Abteilung für Medizinalpflanzenforschung und systematische Botanik angegliedert sind.

l.4 PIASP als Lehr- und Ausbildungsstätte

Zu Beginn des PIASP stand die Umstellung von Betrieben in der Gemeinde auf Methoden des standortgerechten Landbaus, und zwar in möglichst großer Zahl, ganz im Zentrum des Auftrags. Dem diente auch die Personalplanung; zunächst war vorgesehen, daß ein ausgebildeter Agraringenieur allein und möglichst lange die Station leiten sollte. Alsbald stellte sich heraus, daß es an ausgebildeten einheimischen Fachkräften aller Niveaus fehlte, die zur Übernahme von Kursen und Beratungsgesprächen in der Lage gewesen wären. Es wurden also Lehrlinge angestellt, die zu Bauernberatern geschult wurden; Kurse für schon tätige Berater, um sie fortzubilden folgten, schließlich wurde ein rwandesischer Agronom mit Fachhochschulabschluß einbezogen, der sich mit dem Projektangebot vertraut machte.

Es dauerte nicht lange, da kamen Anfragen der Fachschulen, ob wir nicht Praktikanten aufnehmen könnten. Allzuwenig Plätze gab es im Lande, die die interessanten ökologischen Methoden vermitteln konnten. Kurse für Beratungskräfte benachbarter Gemeinden wurden ebenfalls gewünscht. Methodische Fragen traten auf, klärende Versuchsprogramme mußten in Angriff genommen werden. Unser Agraringenieur sah sich einer wachsenden Flut zunächst nicht voll eingerechneter Aufgaben gegenüber. Als Hilfe boten sich interessierte Studenten aus Deutschland und Frankreich an, die als Praktikanten und Diplomanden Teilaufgaben übernehmen konnten. Die Versuchs- und Demonstrationsangebote konnten vergrößert und intensiviert werden. Damit bot sich Gelegenheit, den Wunsch der Schulen aufzugreifen und das Anlegen von Modellfeldern zu beraten. Die Schulen müssen ein Übungsfeld unterhalten; unser Beratungsangebot wurde dafür begeistert aufgenommen. Abb. 5 zeigt Schüler der 7. Volksschulklasse bei der Feldarbeit. Dieses Schulberatungsprogramm einschließlich Materialhilfe bleibt eine wichtige Aufgabe. Die“Heimkehrer” aber machten Mugusa unter ihren Kommilitonen bekannt. Was zunächst als Hilfe für die primäre Projektaufgabe begann, erwies sich zunehmend als eigenständiger und legitimer Bedarf: Ausbildungsangebote und Forschungskooperation in ökologischer Landnutzung waren gefragt. Wer aber Mugusa kennengelernt hatte, versuchte anschließend in seinem Wirkungskreis, das gelernte umzusetzen zahlreiche Beispiele überzeugten uns davon. Aus dem unmittelbaren

Werben um einzelne Bauern wurde so mehr und mehr eine indirekte Multiplikatorfunktion. Langfristig wird sich dadurch der Projekterfolg vervielfachen und ausbreiten.

Das Interesse ging schließlich über den inneren Rahmen der

Projektarbeit hinaus. Die Station bot Gelegenheit, auch das weitere Umfeld – Landes

probleme, andere Projekte und Naturlandschaften kennenzulernen. Das

fand seinen Niederschlag in zwei Exkursionen und im aktuell kombinierten Praktik

ums- und Exkursionsangebot der Uni Heidelberg.

1.5 Etwas Projekttheorie

Das komplizierte Feld der Entwicklungshilfe hat es nicht nur mit“Entwicklung” von Ländern mit Strukturdefiziten zu tun, vielmehr vollzieht sich aus Versuch und Irrtum auch eine innere Entwicklung der Entwicklungshilfe selbst, was sich in einer Abfolge von Konzeptionen und Theorien über“Entwicklung” ausdrückt. Diesem spannungsreichen Geschehen ist unser PIASP natürlich selbst aktiv und passiv eingegliedert. Wir möchten auf jene Theorien/Konzepte hinweisen, die für die Arbeit des PIASP fördernd und gestaltend waren und sind (8).

[l]“Hilfe zur Selbsthilfe” ist ein Prinzip zur Strategie von Hilfe und besagt, daß“Hilfe” die anstehenden Probleme nicht löst, sondern Anstöße und Ermutigung zur Eigeninitiative gibt, also eher katalytische Funktion hat. Wir entsprechen dieser Strategie auf zwei Ebenen:

- Indem wir in einer großen Gemeinde nur einen Teil der Betriebe beispielhaft erreichen, im übrigen aufeinen autonomen Assimilationsprozeß vertrauen, der das Angebot durchaus verändernd und anpassend aufnehmen kann;

- Indem wir inhaltlich vorwiegend solche Methoden vorstellen, die auch mit am Ort gegebenen Mitteln erreichbar sind und nur wenig fremden Materials (und Kapitals) bedürfen.

[2]“Zielorientierte Projektplanung = ,ZOPP’. Projekte ohne klare Zielsetzung lassen sich leicht von Tagesproblemen treiben und entziehen sich einer präzisen Erfolgskontrolle. Dem begegnet die Methode der ,ZOPP’. Bei der Projektbegründung werden danach zunächst die Projektziele aus den anstehenden Problemen abgeleitet, danach in Kenntnis der verfügbaren Mittel Ergebniserwartungen aufgestellt, sodann die dahinführenden Maßnahmen und Aktivitäten geplant. Am Ende läßt sich der Erfolg an zuvor definierten Ergebnisindikatoren messen.

Unser PIASP begann zunächst mit einer nicht quantifizierten, offenen Ziel-Themenstellung, der aber in der zweiten Phase eine Planung in enger Anlehnung an die ZOPP-Methodologie folgte. ,ZOPP’ bringt so etwas wie Arbeitsdisziplin in ein Projekt. ,ZOPP’ erfordert, daß von Zeit zu Zeit nicht nur eine Ergebniskontrolle, sondern auch eine Überprüfung und Fortschreibung der Zielsetzungen erfolgt. So sind ja gerade bei uns, während noch das“Soll” des Plans angestrebt wurde, zunächst nur tolerierte Nebentätigkeiten zu viel wichtigeren Hauptzielen geworden, an denen aber noch nicht der .Erfolg’ gemessen wird.

[3]“DD” =“Diagnosis and Design” ist ein methodisches Vorgehen, das der ,ZOPP’ verwandt, aber stärker auf die inhaltlichen Eigenheiten gerade des ökologischen Anbaus abgestimmt ist, den wir fördern möchten. Dabei spielen strukturelle Veränderungen im Anbausystem – Terrassierungen, Bäume, Hecken, Gräben … eine große Rolle; das legt nahe, statt quantitativer Ergebnisse, lieber das“Bild”, das entstehen soll, als Ziel darzustellen. Die Entwicklung wird eher als landschaftliche Architektur empfunden. Wir haben unsere Arbeit sehr stark an die von ICRAF entwickelte Methode angelehnt und mit bildhaften Vorentwürfen gearbeitet. Auch dieses Bild (Design) bedarf der Fortschreibung; im Kapitel 2.8 geben wir unser derzeitiges“Ecodesign” für die Projektregion wieder.

[4]“Ecodeveloppement” ist eine entwicklungspolitische Zielkonzeption, bei der Nachhaltigkeit und Harmonie zwischen innerer Entwicklung einer Gesellschaft und der Nutzung ihrer naturräumlichen Umgebung das zentrale Anliegen darstellen. Danach gibt es nicht so sehr einen Gegensatz von Über- und Unterentwicklung als vielmehr zwei Formen der Fehlentwicklung, wobei Überfluß und Armut gleichermaßen zerstörerisch eingestuft werden und zur ausgleichenden Korrektur anstehen. Wir akzeptieren diese im frankophonen Bereich verbreitete Konzeption, die während der ersten Stockholmer Konferenz über die Umwelt des Menschen 1972 eine große Rolle gespielt hatte und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen zugrunde lag. Unsere ökologischen Zielkriterien lassen sich aus dieser Konzeption ableiten (9).

[5] Der“F&E”-Ansatz bewegt sich wieder auf der methodischen Ebene und bedeutet eine konsequente Integration zielgerichteter Wissenschaft in praktische Entwicklungsarbeit. Danach soll Forschung nicht isoliert in“geeigneten”, sprich ebenen, homogenen, störungsfreien und isolierten Stationen selbsterfundene Fragen beantworten, sondern der Wissenschaftler soll in der Mitarbeit im Projekt der vollen Komplexität realer Situationen begegnen und daraus Fragen empfangen – und in diese reale Situation hinein seine Antworten geben. Dies zwingt zur interdisziplinären Zusammenarbeit und zu Abstrichen am Wunsch des Forschers nach faktorarmen Versuchskonstellationen, statistischer Absicherung und Reproduzierbarkeit. Kompromisse sind hier notwendig und bei wichtigen Entscheidungen ist der gelegentliche“Rückzug” in eine isolierte Versuchsanstellung durchaus sinnvoll und vertretbar. So entsteht im Projekt – wir betrachten PIASP als FE-Ansatz – ein fruchtbares Nebeneinander von kontrollierter Stationsforschung (oftmals in Zusammenarbeit mit ISAR) und sogenanntem“on farm research”. Versuchen im bäuerlichen Betrieb unter“Zulassung” aller realen Faktoren. Gerade darin liegt die Faszination unserer Arbeit für junge Wissenschaftler.

Die Methode stammt wiederum aus französischen Agrarschulen (dort als ,Recherche-Developpement’ bekannt). In der Hand einer deutschen universitären Gruppe kann es nicht ausbleiben, daß eine andere Liaison – in Frankreich kaum geübt – ins Spiel kommt: die Verbindung von Forschung und Lehre. Für Naturwissenschaftler ist vollends klar, daß Lehre soviel wie möglich Praxis einschließen soll damit weitet sich für uns der“F&E”-Ansatz zu einem umfassenden Quadrat:

Forschung + Entwicklung

+ +

Lehre + Praxis

wobei Lehre und Praxis über die im FE-Projekt relevanten Themen hinausgreifen: die tägliche Lebenspraxis des Entwicklungslandes einerseits und die geschützten Bereiche ursprünglicher Natur (Bergregenwald, Vulkane, Savanne und Tierpark) öffnen sich der praktischen Erfahrung, ohne daß der Rückbezug auf das entwicklungspolitische Engagement verloren ginge. Der Entwicklungsprozeß selbst bleibt zentraler Lehrgegenstand; umgekehrt erfährt die Forschung wichtige Anregungen gerade aus ihrer Einbindung in thematisch erweiterte Praxis. Zu nennen sind botanische, ökophysiologische (10) und zoologische Grundlagenforschung an der künftig mitzuwirken die Kollegen Prof. Dr. V. Storch und Prof. Dr. G. Alberti Interesse bekundet haben, sowie die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Ernährungsberatung in Fragen der Verbindung von Fehlernährung und Anbauprogramm (II). Wir dürfen also in unserem Quadrat auch die Diagonalen eintragen. Das ist das Konzept für die künftige Entwicklung der Station Mugusa.

2. Unter der Lupe: die Projektinhalte

2.1. Der Identifikationsweg

Unsere Projektinhalte sind durch einen langen Identifikationsweg gewonnen. Dazu gehört ein kritischer Durchgang durch entwicklungspolitische Theorien ebenso wie das Studium der agrarökologischen Problemfelder. Es ist letztlich eine zwar sachlich begründete, dann aber politische Entscheidung, sich dem Thema und Ziel ökologischer Vielfalt und Stabilität im kleinbäuerlichen tropischen Landbau zuzuwenden.

Methodisch findig wurden wir dabei beim Studium der autochthonen Anbausysteme, die immer schon mehr den Ethnobotanikern als den Landwirten Eindruck machten. Ihre hochkomplexe Vielfalt macht dies aus. Elemente sammeln, verstehen, kombinieren, mit neuen Ergebnissen verbinden und in einen anderen Kontext einfügen – das war die Strategie“Fortschritt mit der Vergangenheit”. Das Einfügen selbst soll tangential geschehen – eben gerade nicht als Grüne Revolution. Die vorhandene Gliederung aufgreifen und das ,Neue Alte’ dort anfügen, wo es wie selbstverständlich paßt – und dann ein Ecodesign als Ziel entwerfen. Nicht das Anfängliche, sondern das Aktualisierte wollen wir am Ende vorstellen. Dabei dürfen wir die Kernthemen, mit denen wir das bestehende Methodengefüge erweitern wollen, genauer unter die Lupe nehmen. Sie sind das Arbeitsgebiet des PIASP – für die Verbreitung wie für die wissenschaftlich sorgfältige Weiterentwicklung (12).

2.2 Die Baumintegration

Dies ist der auffallendste Zug traditioneller Systeme: sie erscheinen wie eine lichte Parklandschaft mit Bäumen bestanden – und sind dennoch mit Feldkulturen voll genutzt. Wenn gar über den Kulturen erst Sträucher – z.B. Kaffee – dann Bananen und dann erst hohe Bäume alles überragen, entstehen“mehrstufige” Systeme. Natürlich sind dabei Sträucher und Bäume durch lange Erfahrung selektiert nach ihrer Eignung, in dieser Nachbarschaft zu gedeihen und das Gedeihen der anderen Glieder nicht zu beeinträchtigen. Die Beobachtung liefert so eine Liste geeigneter Bäume, mit denen unser Projekt arbeiten kann. Allerdings: in Rwanda gab es zwar auch solche traditionellen Agro-Forst-Systeme, sie sind aber unter kolonialem Einfluß fast verschwunden und vergessen. Das bereits regierungsamtlich eingeführte Erosionsschutzprogramm mit Graben und Böschung weist nun aber einen günstigen Platz für die Bäume aus: an der Oberkante der Böschung, direkt über der Hecke. Dies zeigt Abb. 3. Alsbald werden nun flache Wurzeln das Feld stören: sie müssen ab und zu beschnitten werden, das zwingt die Bäume, tief zu wurzeln. Aste beginnen zu beschatten: es muß geastet werden, was zugleich Holz und Blätter (als Mulch oder Futter) liefert.

Wie viele Bäume? Was erbringen sie? Wir haben die Baumdichte ermittelt, die gerade noch keinen meßbar störenden Einfluß auf die Feldkulturen hat – also zusätzlich auf einer Fläche produziert werden kann. Dann ergeben sich folgende Zahlen (13): Idealbestand: 350 Bäume pro ha, alle Altersklassen. Ernte im Alter von 9-11 Jahren, also 35 Bäume pro Jahr. Dabei werden für Grevillea robusta – mit dem Ausasten – pro Jahr geerntet: (Mittlere Ergebnisse aus 4 Meßjahren aus Parzellen ab dem 9. Jahr der Bepflanzung; gemessen in kg Frischgewicht)

| Blatt (Fg) | Ast (Fg) | Stammholz (m³) | |

|---|---|---|---|

| Pflegeschnitte (Ausasten, krankes Holz) | 1600 kg | 2650 kg = 2,8 m³ | 0,5 m³ |

| Regeleinschlag: 35 Bäume (9-11 jährig) | 1750 kg | 4900 kg = 4,2 m³ | 8,8 m³ |

| Ertrag eines Waldes (1500 Bäume) nach 10 Jahren am gleichen Standort umgerechnet auf l Jahr | 1250 kg | 1450kg = 4,2 m³ | 11,2 m³ |

Die beliebtesten Baumarten sind zur Zeit Grevillea robusta, die australische Silbereiche, Toona serrulata, die “Zeder”, Acrocarpus fraxinifolius , Maesopsis eminii (einheimisch), Cassia spectabilis (auf Stockausschlag), sowie Calliandra calothyrsus in halbhoher Erziehung.

Wir sind bemüht, noch weitere Baumarten zu verbreiten; gerade der gemischte Bestand bietet ein reizvolles Kulturlandschaftsbild und eine hohe ökologische und wirtschaftliche Sicherheit. Zur Zeit laufen Versuche mit Mimosa scabrella aus Brasilien.

Die Baumintegration ist im ganzen Lande inzwischen voll anerkannt und breitet sich bereits autonom aus. Es vollzieht sich ein langsamer Wandel des Landschaftsbildes. Man beachte, daß der Ertrag der Agroforstbäume nur wenig hinter dem eines geschlossenen Waldes zurückbleibt, obwohl nur ein fünftel an Bäumen steht. Der weitständige Einzelbaum wächst etwa dreimal so schnell wie seine dichtstehenden Artgenossen im Wald, er profitiert zusätzlich von der Bodenpflege. Die s

o entstehende additive Überlagerung zweier Produktionszweige – Land- und Forstwirtschaft – stellt den Kern der ökologischen Intensivierung und zugleich Stabilisierung dar. Ein Diagramm zeigt dies und weist zugleich auf eine global-ökologis

ch bedeutungsvolle Wirkung der“Agroforstwirtschaft” hin: den erhöhten Umsatz und die hohe C-Speicherung in der stehenden Biomasse der Bäume. Diese erreicht das fünf- bis achtfache der offenen Feldkultur (Abb. 4).

2.3. Die Hecke im Erosionsschutz

Der gefährdetste Punkt in einer Terrasse ist die Kante. Zu ihrer Befestigung wurde Grasbepflanzung empfohlen – mit Futtergräsern, die regelmäßig geschnitten werden müssen, sonst blühen sie und sterben ab. Die Gräser wurzeln aber nur flach und schließen nicht dicht – oft genug rutschen sie mitsamt der zu schützenden Kante ab. Wir haben daher versucht, traditionellen Vorbildern folgend, ausdauernde Sträucher und Bäume in entsprechender Erziehung an Stelle der Gräser zu pflanzen. Der Erfolg ist eigentlich überzeugend. Die Hecken liefern das doppelte an Schnitt gegenüber den Gräsern; insbesondere haben sie bis zum Ende der Trockenzeit frisches Grün. Außer Laub können auch Stangen für Bohnen, Tomaten u.a. gewonnen werden, die Böschung schließlich ist für praktisch unbegrenzte Zeit befestigt. Inzwischen verfügen wir über Erfahrung mit über 15 Pflanzenarten, die sich jedem Standort und jedem Nutzungswunsch anpassen lassen – auch gemischte Hecken sind leistungsstark, wenn eine Leguminose {Calliandra, Leucaena) mit einer nicht Stickstoff sammelnden Art (Morus, Dodonea, Croton…) gemeinsam gepflanzt wird. Unsere wichtigsten Heckenpflanzen sind: Leucaena leucocephala, L. diversifolia, Calliandra calothyrsus, Croton megalocarpus (einheimisch), Dodonea viscosa (einheimisch), Cassia spectabilis, Morus alba, Tithonia diversifolia, Desmodium tortuosum, Flemingea congesta.

Von der tieferliegenden Terrasse aus sieht man die steile, begrünte Böschung, darüber die Hecke und die Baumreihe (Abb. 3).

Trotz ihres großen Erfolges im Stationsversuch haben sich die Hecken noch nicht im Projektgebiet einbürgern lassen. Zwar begeistert der Anblick die Bauern – dann aber machen sie häufig, wenn sie eine Hecke Pflanzen wollen, eine Reihe von Fehlern, die den Erfolg vernichten:

- Sie pflanzen zu dicht an die Kante, so daß viele Jungpflanzen abrutschen, ehe sie befestigt sind;

- Um möglichst viel Hecke zu erhalten, wird zu weit auseinander gepflanzt; die Hecke schließt nicht;

- Dann wird, kaum wachsen die ersten Zweige, viel zu radikal zurückgeschnitten, so daß Pflanzen zugrunde gehen;

- Schließlich werden die Ziegen zu wenig abgehalten, sie reißen das letzte Grün ab;

- Sodann gibt der Bauer auf und sagt, die Hecke funktioniert nicht.

Wie kommt das? Erst der Mißerfolg ließ uns genauer nachforschen. Es stellte sich heraus: bei den Bauern gibt es keine Hecke, auch kein Wort dafür. Es ist also ein künstliches abstraktes Gebilde, das in der Erfahrung der Bauern noch keine Entsprechung hat. Wir werden uns didaktisch bemühen müssen, um diese Hürde zu überwinden.

Besonders wichtig und unverzichtbar werden Hecken, wenn von der geneigten Terrasse zur völlig ebenen oder gar sanft gegen den Hang geneigten übergegangen werden soll (siehe 2.7.). Der Heckenschnitt ist dann teils Futter, teils Gründüngung.

2.4. Die Gründüngung

Nährstoffversorgung und Mineralhaushalt stellen unter tropischen Bedingungen unvergleichlich größere Probleme als bei uns. Zumal auf Granitverwitterung, die zu nährstoffarmen und stark sauren Böden führt, fehlt es stets an N, oft an P und K, stets sind Ca und Mg sehr knapp, gelegentlich S und häufig gibt es Probleme mit Spurenelementen wie B, Zn, Mo. Die Böden haben wenig Ionenbindefähigkeit, sie muß, da nicht mineralisch gesichert, in Form gut zersetzter organischer Substanz als Humus geliefert werden – da dieser aber rasch weiter abbaut, muß entsprechend nachgeliefert werden. Tiefwurzelnde, zugleich stickstoffsammelnde Leguminosen sollten uns helfen: eine Buschbrache sollte zugleich Humus aufbauen, N auffüllen, Mineralien aus der Tiefe holen, Unkräuter unterdrücken und noch etwas Holz liefern. Danach müßte ein Feld wieder ertragreich sein; wie wäre es mit einer Rotation l Jahr Brache – 2 Jahre Anbau?

Im Stationsversuch ging das mit gutem Erfolg – nicht aber bei Bauern. Das Angebot fand keinen Anklang. Wir haben im PIASP viele Versuche unternommen und Beobachtungen bei Bauern durchgeführt, um die Gründe zu erfahren. Es ergab sich:

- Der Erfolg auf Station war bedingt durch sorgfältige Zerkleinerung, Vortrocknung und Einmischen des Materials in 30 cm Oberboden; dies kann der Bauer technisch nicht nachvollziehen.

- Mit der Hacke wird statt dessen das Material in einer Tiefe von 25-30 cm als Schicht eingelagert und fault. Dadurch kommt es zu Wurzelsperre und gelb werdenden Pflanzen. Dieser Fehler wäre nur durch komplizierte Maßnahmen zu umgehen. Es lohnt sich also nicht, ein Drittel der Fläche unter Brache zu setzen; die anderen 2/3 kompensieren anschließend den Aufwand nicht.

Statt dessen haben wir einen anderen Weg beschritten: Verstärkte Verwendung des Heckenschnittes und Beisaaten von düngenden und anspruchslosen Leguminosen zu den Kulturen, die zugleich unerwünschte Unkräuter zurückdrängen. Dieses Programm ist auf der Station wesentlich erfolgreicher als die“wissenschaftlich korrekt” geführte Dreifelder-Rotation. Noch haben erst wenige Bauern es damit versucht – obwohl die Neugier wächst.

Nicht alle Mineralprobleme lassen sich durch organische Versorgung lösen; es wäre wünschenswert, Ca, Mg, P und Spurenelemente zuzuführen. Dazu bedürfte es allerdings nicht der teuren löslichen NPK (Mg) – Formulierungen; viel nachhaltiger wären Dolomitmehl und Rohphosphat, ähnlich auch Lavamehl und Vulkanasche. Obwohl im Versuch gerade in Verbindung mit organischer Versorgung sehr gut wirksam, sind diese Produkte noch nicht vom Handel aufgegriffen worden.

Gründüngung muß nicht eingearbeitet werden. Sie ist noch wirksamer, wenn sie entweder mit anderen Abfällen zusammen erst kompostiert wird – oder gerade umgekehrt, zwischen den Kulturen als bodenbedeckende Schicht (Mulch) aufgelegt wird. Sie bringt dann Schutz vor Sonne, Regen (Erosion durch Tropfenaufprall) und Unkrautnachwuchs und baut sich gut zu Humus ab.

Mulchen ist in Rwanda wohlbekannt – aber durch seine bisherige Verwendung zugleich blockiert. Früher richtete sich das Interesse der Kolonialregierung ausschließlich auf Kaffeeproduktion. Um reiche Ernte zu bringen, mußten die Kaffeefelder stets eine Mulchschicht aufweisen. Alles verfügbare Grün mußte in das Kaffeefeld, außerhalb war Mulch verboten! Das offene Feld wurde zur Gewohnheit – ein Stückchen koloniales Erbe, das es nun zu überwinden gilt!

2.5. Stallhaltung und Futterbau

Wenn die Fruchtbarkeit von Feldern nachließ, wurden sie brach belassen und dem Weidegang von Rind und Ziege überlassen. Nach etlichen Jahren solcher“Weidebrache” wurde dann wieder umgebrochen und neu bestellt. Allerdings war die Regeneration nur sehr begrenzt und insgesamt wurde ein Absinken der Produktivität beobachtet. Da nun aber die Fläche immer knapper wird, ist diese extensive Form der Nutzung in Frage gestellt. Eine Alternative – neben der Verringerung des Tierbestandes – ist die Stallhaltung. Sie erfordert aber Stallbau einerseits und Futteranbau andererseits. Sie bringt dadurch höhere Flächenproduktivität, erlaubt Mistgewinnung, bringt mehr Fleisch- und Milchleistung – und erfordert Arbeit! Für die Stallhaltung – für Rind und Ziege – haben wir im PIASP mit gutem Erfolg den sogenannten“Tiefstall” verbreitet. Er wird nur zweimal im Jahr ausgemistet, (spart also wieder ein wenig Arbeit ein), die Tiere sind sehr sauber und der Mist hält allen Stickstoff in saurem Milieu (anaerob) zurück; er riecht schwach und angenehm und lockt wenig Fliegen. Besonders gute Düngerwirkung wird erzielt, wenn Lavamehl (natürliches Vorkommen im Lande) in den Stall mit eingestreut wird.

Der Futterbau regelt sich zum guten Teil durch die Hecken; verständlich, daß die einigermaßen gelungenen Hecken sich bei Bauern mit Stallhaltung finden. Zusätzlich muß aber noch Futtergras angebaut werden. Flächenhafter Anbau von ertragreichen Gräsern (Elefantengras oder Guatemalagras) ist aber problematisch. Die Gräser vermögen den Boden so vollständig auszuzehren, daß nach einigen Jahren hoher Ernte eine unfruchtbare Fläche zurückbleibt. NPK-Düngung schiebt diesen Effekt nur etwas hinaus – mit umso stärkerer Wirkung am Ende! Deshalb ist der Futtergrasanbau teils in sehr nährstoffreiche Talauen verlegt worden, wo er jetzt aber durch viel lukrativeren Reisanbau vertrieben wird – oder er verschwindet gänzlich. Dann bleibt aber das Futter für die Tiere zu einseitig. Es ist uns nun gelungen, durch Kombination mehrerer Pflegemaßnahmen das Problem zu lösen:

- Beipflanzen einer Futterleguminose (deckt N-Bedarf),

- ständige Bodenbedeckung mit einem Teil des Ernteschnitts,

- sorgfältiges Nachpflanzen absterbender Horste,

- zweimal im Jahr geringe Dosis von Kompost und etwas Mineral ( Dolomit + Lava + wenig NPK, äquivalent 10 kg/ha!) in direkter Applikation pro Grashorst hangaufwärts und mit Boden abgedeckt.

Konsequent durchgeführt erhält man so von Jahr zu Jahr steigende Erträge selbst auf zunächst mageren Flächen. Sowohl in Nyabisindu wie in Mugusa sind solche Versuchsflächen unter Kontrolle zu sehen. Sie zeigen ein weiteres, im Lande noch unerschlossenes Potential, das wir in die Diskussion der nationalen Forschungsszene einbringen. Der Nyabisinduversuch läuft seit II Jahren, Mugusa seit 6 Jahren. Kurzfristige Versuche können solche Möglichkeiten gar nicht sichtbarmachen (14).

Futterschnitt von Feldern mit Guatemalagras (Tripsacum laxum), bepflanzt Oktober 1985 (gemessen in Tonnen Trockengewicht auf ein ha gerechnet). Feld l: üblicher Schnitt (3 x pro Jahr), Feld 2: mit NPI (3x pro Jahr 50 kg/ha nach jedem Schnitt), Feld 3: Kombination aller obengenannten Pflegemaßnahmen

| Feld | 1987 | 1988 | 1989 | 90 | 91 | 92 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | tTG/ha aufgelassen |

| 2 | 16 | 17 | 19 | 20 | 14 | 10 | tTG/ha aufgelassen |

| 3 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | tTG/ha besteht weiter |

2.6. Die Mischkultur

Traditionelle Systeme in Ostafrika waren stets mit komplizierten Mischkulturen ausgestattet. Anlegen von Reihen war selten – alles war im Feld ,verstreut’ angebaut. Die koloniale Verwaltung ließ dies nicht zu und erzwang Reinkultur, wo möglich in Reihen.

Reihenkultur, zumal hangparallel, hat bezüglich Pflege und Erosionshemmung eindeutig Vorteile. Andererseits hat Mischkultur Vorteile der Raumnutzung, Bodenbedeckung, Schädlingsminderung un d Nutzungsförderung.

d Nutzungsförderung.

Wie wäre es mit einem Kompromiß, Reihenkultur ja, aber mit zueinanderpassend abwechselnden Kulturen (15)?

Ein umfangreiches Forschungsprogramm erbrachte zunächst den Vorteil einer Mischung von Mais (oder Sorgho), Bohne (oder Soja) und Süßkartoffel gegenüber den Reinkulturen – der Ertrag der Dreiermischung in Reihen lag 40 ±5 % über den Einzelerträgen. Landesweitwar damit die Mischkulturwiederrehabilitiert. Die Abb. 6 zeigt eine solche Mischkultur, in die zusätzlich noch Maniok eingefügt ist. Natürlich lassen sich zahlreiche andere Mischungen ersinnen – auch mit bodenbedeckenden und düngenden Begleitleguminosen. Zahlreiche Versuche – z. B. mit Mimosa invisa als sogenanntem“Lebendmulch” sind im PIASP im Gange. Mischkulturen in Verbindung mit Beisaaten, Hecken und Baumüberbau ergeben nun ein bereits kleinräumig ungewöhnlich artenreiches Kulturland – kein Wunder, daß darin auch viele Wildpflanzen, Insekten, Vögel, Lurche, Reptilien (Schlangen, Eidechsen) einen Platz finden und auf eine zoologische Studie warten.

2.7. Reliefgestaltung

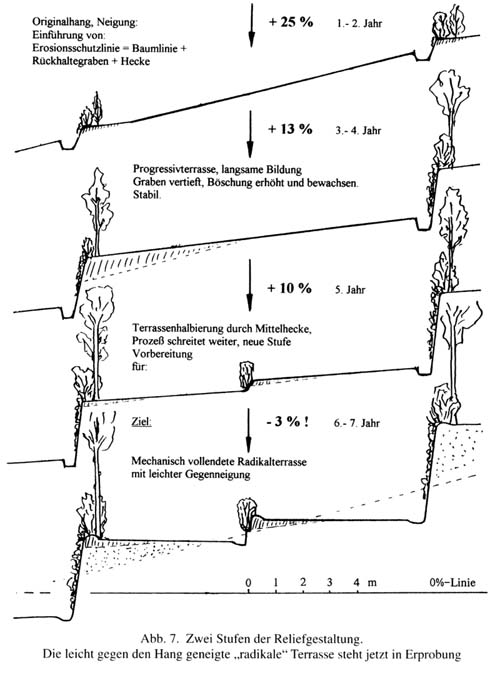

In einer Hügellandschaft mit starker Erosion und Hangneigungen zwischen 5-25 % liegt es nahe, Reliefkorrekturen durch Terrassierung vorzunehmen. Wir fanden in Folge der staatlich vorgeschriebenen Erosionsschutzgräben, die Regen und Bodenerosion zurückhalten sollen, eine spontane Bildung sogenannter“Progressivterrassen” vor; die Verstärkung durch Hecken und Baumlinien steigert diesen passiven Prozeß. Dabei kommt es zu kräftiger Reduktion der Neigung – ca. auf die Hälfte – nicht aber zu ebenen Terrassen.

Nun kam, nachdem man sich an diesen Relieftyp gewöhnt hatte und landesweit die Baumintegration schon auf dem Vormarsch war, plötzlich ein neues Programm auf: Schluß mitAgroforst, statt dessen aufwendige Konstruktion sogenannter Radikalterrassen mit leichter Gegenneigung zwecks völliger Wasserrückhaltung und Erosionsunterbindung. Uns schien dies Programm allzu radikal – und doch brachte es einige Aspekte ins Gespräch, die uns zu einem Versuchsprogramm herausforderten.

In der Tat stellte sich bei der Progressivterrasse an steilen Hängen ein gefährliches Restproblem: Zwar ist die Erosion quantitativ bis auf etwa 10-15% gemindert; durch die intensive Bodenpflege aber fördert der Oberflächenabfluß nunmehr mit Mineralien angereichertes, wertvolles humusreiches Material! Hier könnte es unter Umständen zu einem Umschlag ins Negative kommen! Die Radikalterrasse scheint dies zu verhindern. Muß dies aber eine Alternative zum schwach terrassierten Agroforstsystem sein? Unser Vorschlag – gefolgt von einem Versuchsprogramm, dessen erste Ergebnisse sehr positiv sind:

Sekundäre -“weiche” – Überführung von schon gut stabilisierten Progressivterrassen in Radikale durch Untergliederung mit einer halbierenden Hecke. Eine Zeichnung soll dies verdeutlichen (Abb. 7)!

2.8. Synthese: das Modellfeld

Wir haben geschildert, wie sich der Umstellungsprozess der agrosylvopastoralen Intensivierung auch als Landschaftsgestaltung deuten und nach der“D&D”-Methode als“Ecodesign” – Ökoentwurf anschaulich vermitteln läßt. Dieses Ecodesign ist dann eine Leitvorstellung, die in einem methodisch weiterarbeitenden Projekt ständiger Fortschreibung bedarf. Diese Vorstellung und Fortschreibung findet realiter in unserem Versuchs- und Demonstrationsfeld statt, unter Mitwirkung aller im Projekt weilenden Mitarbeiter. Hier wird diskutiert, probiert, kritisiert. Hier wird auch gemessen, belegt, widerlegt. Das Modellfeld ist unsere wichtigste Publikation! Was darin empfohlen wird, läßt sich in Form eines idealtypischen Querschnittes durch einen Hang darstellen (Abb. 8).

Reales Feld oder idealtypischer Querschnitt: beides zeigt, daß wir in Mugusa mehr bieten als nur eine pragmatische Kollektion empfehlenswerter Details. Alle Elemente stehen hier in konsequenter Beziehung zu einer ökologischen Entwicklungsstrategie und zeigen damit die den modernen Theorien entsprechende Praxis. Das ergibt eine ungewöhnliche Dichte des agrarökologischen Lehrangebots, wie es selten zu finden ist. Ergänzt wird es durch einen Botanischen Garten, der viele Nutz-, Hilfs-, Arzneiund Wildpflanzen repräsentiert – und durch eine Umgebung, in der Schul- und Bauernfelder alle Stadien der Umstellung mit Abstrichen vom Idealtyp zeigen. Hinzu kommt der faszinierende Hintergrund der Naturlandschaften. Wir hoffen, daß diese Station uns noch lange für Lehre und Forschung zur Verfügung steht und danken der Landesregierung, insbesondere dem Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von Baden-Württemberg für seine Unterstützung des PIASP.

Literaturverzeichnis

- Egger, K. (1985): Umweltgerechte Produktionsmethoden als Hilfe zur Selbsthilfe. In: Ruperto Carola, Heidelberger Universitätshefte, Jg. 37, Heft 72/73.

- Egger, K. (1987):“Agro-Silvo-Pastorale Intensivierung” – Projekt des Landes BadenWürttemberg. In: Ruperto Carola, Heidelberger Universitätshefte, Jg. 39, Heft 77. S. 65-67.

- Sirven, R, Gotanegre, J.R, Prioul, C. (1974): Geographie du Rwanda, Bruxelles

- Kotschi, J., Neumann,I., Pietrowicz, P., Haas, J. (1991): Standortgerechte Landwirtschaft in Rwanda: Zehn Jahre Forschung und Entwicklung in Nyabisindu. Schriftenreihe der GTZ; Nr 223.

- a)Egger, K. (1990): Traditionelle Agroforstsysteme – Ihre Bedeutung für die Entwicklung ökologischer Landnutzungsformen in den Tropen. In: Mainzer Geographische Studien H. 34: Festschrift für Wendelin Klaer zum 65. Geburtstag. S. 463-484. b)Mshana, R., R. (1992): Insisting upon people’s knowledge to resist developmentalism. Peasant communities as producers of knowledge for social transformation in Tanzania. Forschungsreihe: Erziehung und Gesellschaft im internationalen Kontext; Bd. 9

- Metmer, J. (1980): Fortschritt mit der Vergangenheit: Autochthoner Ansatz zur Stabilisierung eines Agroökosystems in den wechselfeuchten Tropen – das Beispiel Amarasi (Timor). In: Die Erde III, S.213-229.

- Egger, K., Glaeser, B. (1975): Ideologiekritik der Grünen Revolution: Weg zur technologischen Alternative. In: Technologie und Politik, rororo aktuell, l. 135-155.

- Rudolph, S. (1991): Untersuchungen zum Aufbau optimaler Agroforstsysteme in Rwanda. Europäische Hochschulschriften Reihe 42, Bd. 5.

- a) Sachs, I. (1980): Strategies de l`codeveloppement. – Editions economie et humanisme/Editions ouvrires, Paris.

b) Glaeser, B. (1984): Ecodevelopment-Concepts, Projects, Strategies. Oxford. - Mvukiyumwami, J. (1991): Les plantes indicatrices de l`tat de fertilit o de degradation du sol au Rwanda. Dissertation, Heidelberg.

- Centre Nutritionelle de Gikonko/Mugusa; Träger ist die Gemeinschaft St.Bonifatius/Detmold.

- a) Egger, K. (1983): Ökologischer Landbau in den Tropen. In: Umschau 83/19, S. 569-573.

b) Prinz, D. (1983): Zwei Konzepte zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität in den humiden Tropen – die“Yurimaguas Technologie” und das“Ecofarming’’-Modell. Versuch eines Vergleichs. In: Der Tropenlandwirt 84, S. 186-199.

c) Egger, K. (1987): Ein Weg aus der Krise – Möglichkeiten des ökologischen Landbaus in den Tropen. In: Heske, H. (Hg.): Ernte-Dank? Landwirtschaft zwischen Agrobusiness, Gentechnik und traditionellem Landbau. Schriftenreihe Ökozid 3, Giessen, S. 72-97. - a) Neumann, I. (1988): Agrarökologische Aspekte der Baumintegration in kleinbäuerliche Anbausysteme der feuchten Tropen. Dissertation, Heidelberg.

b) Neumann, I. (1984): Vom Nutzen der Bäume in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft tropischer Bergländer. In: Rottach, P. (Hg.): Ökologischer Landbau in den Tropen (Alternative Konzepte 47).Karlsruhe: C.F. Müller Verlag, S. 250-262. - PIASP, unveröffentlichte Daten.

- Janssens, M. J. J., Mpabanzi, A. Neumann, I. (1984): Les cultures associes au Rwanda. Bull. Agr. du Rwanda.